Artifício RPG. lançou um novo conteúdo!

Nos artigos anteriores, exploramos o conceito e a história do RPG de mesa, desde suas origens até seu impacto no Brasil e os benefícios que proporciona. Também analisamos os principais formatos — tradicional, solo e ao vivo — e explicamos o funcionamento de uma sessão, os papéis dos participantes e as ferramentas essenciais para jogar. Agora: vamos falar sobre como começar campanha de RPG.

Agora, damos um passo além: não basta saber o que é uma sessão de RPG — é preciso entender como ela começa de verdade. Neste artigo, desmontamos a ilusão da “liberdade total” e revelamos os erros mais comuns no início de campanhas. Vamos mostrar por que o silêncio do Mestre é mais poderoso que qualquer cena de ação, como estruturar escolhas reais desde o primeiro momento e como NPCs bem construídos se tornam o coração da narrativa. Se você quer deixar de apenas jogar e começar a mestrar com impacto, este guia vai mudar sua forma de contar histórias.

O mestre que ama demais (e controla tudo disfarçado de liberdade)

Todo mundo diz que quer liberdade no RPG. Jogadores querem poder ir “pra onde quiserem”. Mestres juram de pé junto que prepararam “um mundo aberto”. E todos fingem muito bem — até o momento em que alguém decide ignorar a cidade sitiada e seguir o som de um sino vindo da floresta. Aí o mestre franze o cenho, abre o livro na seção errada e improvisa uma “aleatória” patrulha goblin. Liberdade, né?

Aqui está a verdade que ninguém quer dizer alto na mesa: a maioria das aventuras começa com liberdade de fachada. Um palco bonito, com caminhos que já foram varridos, NPCs que já sabem o que devem dizer e consequências que já estão anotadas na ficha de personagens. O grupo acha que está improvisando, mas na verdade está sendo seduzido para um final que já foi escrito. Plot twist? Isso só acontece se o mestre deixar.

Neste artigo, ou como meu amigo Gabriel Arddhu gosta de falar, “nos seus dossiês”, vamos quebrar essa ilusão com a sutileza de uma marreta embebida em café quente. Vamos falar sobre como o começo de uma aventura não deve apresentar o mundo — deve colocar ele em risco. Como criar escolhas reais, não simulações de roteiro interativo. Como usar as ferramentas de Michael E. Shea (The Lazy Dungeon Master), Brian Jamison (Gamemastering) [adendo, esse está em Creative Commons 3.0 e ainda vou traduzir pra vocês ele] e Justin Alexander (The Art of Pacing) não para controlar a narrativa, mas para abandonar o volante com classe.

Se RPG é um palco, o mestre tem que saber sair de cena. E isso começa na primeira fala.

O silêncio antes da espada – onde realmente começa uma aventura?

Disclaimer: em D&D, NPC é traduzido como PNJ, em outro sistemas, há diversas variações, como PdM. Então, decidi manter NPC para padronizar.

Eles sempre chegam aos poucos, pipocando no Discord, testando microfones, comentando do trampo, da semana, do bug que o Foundry deu na última sessão. Uns entram mudos e com a câmera fechada. Outros chegam digitando em caps, jogando emojis como se fossem dados no chão. A aba do Roll20 ou do VTT já está aberta, mas ninguém ainda rolou nada. Só há aquele silêncio elétrico, que ninguém nomeia — mas todo mundo sente. Um fio invisível entre o mestre e o grupo. Uma tensão suave, prestes a ser puxada. O silêncio antes da espada. E a pergunta muda que paira na sala de voz: “E agora? Como a gente começa isso?”

É nesse instante — e só nele — que a aventura de verdade começa.

Não é no livro recém-chegado com cheirinho de verniz UV, nem naquele PDF recém-financiado com metas épicas e promessas ainda maiores. Não é na ambientação que levou duas semanas pra ser escrita, nem na playlist medieval criada com carinho no Spotify. E, definitivamente, não é no discurso de abertura do NPC genérico da guilda de aventureiros. A história começa antes disso. Quando todos ainda estão com um pé no mundo real — e o outro tremendo na beirada do palco.

O início de uma campanha, virtual ou presencial, não é só uma cena. É um rito de passagem. E como todo rito, exige preparação. Exige símbolos: um token carregado, um mapa com névoa de guerra, um canal de voz cheio de expectativa. Exige intenções: o mestre, no mudo, olhando a ficha do vilão que talvez nem entre hoje. E exige, claro, uma pitada de magia. Aquela que acontece quando os jogadores param de falar como si mesmos e começam a perguntar como seus personagens. Quando a ficha vira carne. Quando o dado vira destino.

O erro de começar pela ação

Talvez este seja o maior dos mitos narrativos contemporâneos: que se começa uma boa história com uma explosão. Com uma perseguição. Com um grito. Mentira. Mentira cinematográfica, diga-se. Uma mentira nascida em trailers e comerciais de dois minutos. No RPG, explosão sem motivo é só barulho.

Brian Jamison, e ou falar muito sobre ele, já avisava disso quando implodia o método tradicional de mestres que compram aventuras prontas, criam tramas fechadas e esperam que os jogadores apenas sigam o fluxo como atores obedientes: “O mais importante não é escrever uma história. É permitir que uma surja”.

Ou como diz Michael E. Shea, de The Lazy Dungeon Master, ao falar sobre o início de uma campanha: o que você precisa não é uma introdução épica. Precisa de um ponto de partida concreto. Algo que permita à mesa respirar. Que dê o cheiro do mundo, o gosto da cidade, o barulho das ruas, o clima do dia. Algo que chame a atenção sem gritar por ela.

E ele dá o exemplo com seu cenário fictício:

“A aventura começa na cidade mineradora de Yellowtop, onde mercenários jogaram o corpo de um líder rebelde morto, com uma adaga cravada no peito, bem no meio da rua.”

Pronto. Isso já basta. Não precisa de cutscene. Precisa de imaginação ativada.

O cheiro do mundo

O início precisa ter cheiro. Não cheiro de taverna genérica, mas de taverna específica. Precisa de barulho. Não de “música ambiente medieval lo-fi”, mas do ferreiro do outro lado da rua gritando com o filho. Precisa de sentimento. Não o “todo mundo animado para caçar goblins”, mas a desconfiança no olhar do velho que cruza com os heróis no mercado.

Um bom início é aquele que transforma o jogador em um cidadão. Que não o joga numa luta, mas num contexto. E aí sim, ele vai lutar por algo que faça sentido.

Phil Vecchione, no artigo Campaign Creation Stew, mostra como esse envolvimento acontece com mais naturalidade quando os jogadores ajudam a montar o cenário. Quando cada um cria um NPC, um lugar, uma tensão – mesmo que simples. Assim, o mundo já começa sendo “deles”, e não um PowerPoint da cabeça do mestre.

E isso muda tudo.

O erro de construir o começo inteiro

Outro erro: o mestre escreve a introdução como quem escreve um romance. Começa a digitar a história do vilarejo, o sistema político, a economia dos anões, as religiões esquecidas, os orçamentos secretos da guilda dos ladrões. Mas como já dizia Brian Jamison, “A maior armadilha de um bom narrador é o excesso de zelo. Quem trama demais, trama sozinho”.

Plot é destino. E destino não é jogo. O RPG só funciona quando o mundo é um palco preparado, e não um roteiro.

É aqui que entra o princípio do seed narrativo – uma semente pequena, contida, crua. Algo que provoca, mas não entrega. Que evoca, mas não conduz.

“Você escreve um parágrafo, sente vontade de continuar escrevendo… e para. Para ali. Deixa o resto nascer na mesa.” (Michael E. Shea)

A maior prova de confiança entre mestre e mesa é deixar a história incompleta. É confiar que aquele fiapo vai crescer com as escolhas dos jogadores.

Começar como um fotógrafo, não como um escritor

O mestre de RPG não escreve o começo da história. Ele tira a primeira foto. Ou, como um bom fotógrafo de rua, ele flagra algo acontecendo e pergunta ao grupo: “Vocês viram isso? O que acham que está rolando?”

Essa é a proposta de Justin Alexander em The Art of Pacing. Para ele, o RPG é feito da “conversa de escolhas significativas”. E essa conversa começa quando você entrega aos jogadores um instante inacabado, mas cheio de possibilidades.

E, claro, você precisa saber onde cortar.

Cena demais, cansa. Cena de menos, confunde. Ele fala sobre o uso do que chama de “bang” – aquele momento que obriga uma escolha. Que abre possibilidades. Que chama para o jogo.

“Você abre a mochila do seu filho e encontra uma seringa usada. O que faz?”

Isso é RPG. O resto é PowerPoint.

A escolha da primeira cena

Então, onde sua aventura começa?

Ela começa no ponto exato em que há uma pergunta sem resposta. Um momento em que o mundo respira algo estranho, algo fora do lugar. Um detalhe.

Um padre limpando sangue do altar.

Uma carroça parada onde não deveria estar.

Uma carta entregue por engano.

E pronto. A partir dali, o mundo pode ruir.

O segredo não está em colocar os jogadores no centro do palco. É colocá-los nas bordas, onde veem as luzes piscando nos bastidores e sentem o cheiro do caos chegando. Onde a dúvida os obriga a entrar na história não como protagonistas, mas como testemunhas atentas. E, depois, como cúmplices.

A narrativa precisa de lacunas

Como dizia Humberto Eco — sim, eu sempre vou dar um jeito de citar ele e Arnaldo Jabor nas minhas crônicas —, a narrativa que se fecha em si mesma é uma vitrine. A que se abre em lacunas é um convite. RPGs não se fazem de cenas, mas de intervalos. É nas entrelinhas, nos silêncios, que os jogadores se instalam.

Por isso, comece pequeno. Comece estranho. Comece específico.

“Eles acordam em uma taverna” é o beijo da morte criativa. Mas “Eles acordam na taverna da vila de Caligra, e há moscas em cima da cerveja porque o taverneiro sumiu desde ontem” é um convite.

Aliás, Shea diz para você ter na mão, antes de qualquer coisa: um lugar inicial, três caminhos possíveis e três NPCs relevantes. Isso basta. O resto é improvisação com propósito.

O começo é sobre fome

O erro mais comum dos mestres iniciantes é pensar que o início é para “explicar” o mundo. O começo não é para dar informação. É para criar necessidade de informação.

Você não começa dando um mapa. Começa com um boato de que um mapa foi roubado. Não entrega o nome da cidade. Começa com um nome rabiscado num papel manchado de sangue.

O bom início é o que deixa os jogadores famintos. Por respostas, por escolhas, por conexões.

Phil Vecchione defende que quanto mais o jogador participa da criação do mundo, mais ele se compromete com ele. É como pedir que cada um diga o nome de um NPC que eles conhecem, e depois, em silêncio, anotar o nome e transformar esse personagem em um ponto de inflexão da história.

Deixe o mundo respirar antes que a espada apareça

Tudo isso é para dizer que: sim, você pode – e deve – demorar para começar a ação.

O ritmo não vem da velocidade dos eventos, mas da velocidade das decisões. Você pode demorar meia hora para a primeira jogada de dados. Mas se, nesse tempo, os jogadores estiverem decidindo com quem se aliam, quem desconfiam, o que vão investigar… então o jogo já começou. E começou bem.

Justin Alexander alerta: “A pior coisa é o tempo vazio entre escolhas significativas.” O mestre precisa pular os vazios inúteis, mas manter os vazios férteis. Aqueles em que o mundo pulsa sem resposta.

O RPG não começa com combate. Começa com contexto.

E se você não sabe como fazer isso, lembre-se do conselho mais simples de todos: faça uma pergunta.

“Por que aquele homem está chorando parado na chuva, segurando um machado?”

Pronto. Deixe os jogadores imaginarem. Eles vão se aproximar. Vão perguntar. Vão se envolver. E, quando perceberem, já estarão no meio da história.

Caminhos, não trilhos – os três sopros de destino que guiam a narrativa

Há algo de profundamente humano em abrir um mapa. Olhar para ele com os olhos semicerrados e dizer, mesmo sem saber: “Vamos por aqui.” Isso é RPG. Não há dragão que cause mais fascínio do que uma estrada ainda não trilhada. Mas o que mestres de RPG chamam de “liberdade” muitas vezes é só um labirinto escondido.

E é aqui que o truque de Prestidigitação mais ousado do mestre se revela: fazer parecer que há cem caminhos, quando só existem três. E que esses três não são trilhos, mas sopros. Brisas. Rumores que dançam à frente dos jogadores e os fazem mover os próprios pés.

Os três ventos do jogo: o segredo da escolha real

Michael E. Shea defende uma ideia tão simples quanto explosiva: sua aventura precisa de três caminhos. Três possibilidades, três direções. Não para limitar, mas para libertar.

O motivo? Porque o cérebro humano não funciona bem com infinitas opções. Ele paralisa. Três é o número mágico do engajamento narrativo. Um número que nos dá margem para decidir, sem sufocar.

Mas atenção: não estamos falando de escolhas vazias.

“O grupo pode ir para o vilarejo vizinho, entrar nas ruínas próximas ou investigar o esconderijo dos ladrões.”

Isso é o equivalente narrativo de um biscoito de água e sal. Seco, previsível, genérico. Shea adverte: caminhos só funcionam se forem detalhados o suficiente para provocar imagens mentais. Para acender o faro narrativo dos jogadores.

“O grupo pode perseguir o sacerdote herege até a vila corrompida de Nyn; explorar as ruínas onde os gnolls montaram um campo de escravos; ou infiltrar-se nos esgotos de Ashton onde um líder ladrão oferece recompensas por cabeças específicas.”

Agora temos aventura. Agora temos cheiro de sangue, de sujeira, de promessas.

Direção não é destino

Jamison foi enfático: “quanto mais o mestre planeja, menos os jogadores seguem o plano”. Isso não é pessimismo. É libertação. Porque quem joga RPG não quer seguir um roteiro. Quer descobrir o roteiro. Ou melhor: quer inventar o roteiro enquanto anda sobre ele.

Por isso, os caminhos não devem ser pontos A, B e C de uma linha reta. Devem ser portais. Lugares carregados de narrativas potenciais, mas sem desfechos prontos. Como diria Alexander, o jogo vive na “conversa das escolhas significativas”. Se não há escolha real, não há jogo. Há novela.

Os caminhos, então, devem parecer pistas soltas. Vestígios. Fragmentos do que poderia ser. Você oferece três rumos, mas é o grupo quem decide como e por quê segui-los. O mestre planta. Os jogadores colhem e, se quiserem, queimam o campo depois.

Os caminhos como pretextos

Os três caminhos não precisam ser decisões logísticas. Eles podem ser conflitos existenciais. Um dilema moral, um chamado pessoal, um trauma do passado. Ou, como sugere Vecchione, podem vir dos próprios jogadores: lugares que criaram, NPCs que amam ou odeiam, histórias que quiseram ver evoluir.

Uma aventura que começa com três direções externas é funcional. Uma que começa com três tensões internas é inesquecível.

Imagine que os jogadores sabem que:

- Um antigo companheiro virou tirano e governa com punho de ferro.

- A vila onde nasceu um dos personagens será atacada.

- Um artefato de poder caiu nas mãos do culto que destruiu a família de outro personagem.

Esses são os três caminhos. Mas são pessoais. Cada um carrega uma dor. Uma rachadura na armadura.

É isso que transforma RPG em teatro da alma.

O mundo precisa ser um livro aberto com páginas em branco

Para que esses caminhos funcionem, o mundo não pode ser fechado. RPGs não se passam em caixas de areia com areia. Passam-se em caixas de areia com pegadas. E algumas pegadas indo para longe, para lugares ainda invisíveis.

Alexander explica isso quando trata da importância de não cortar o frame narrativo cedo demais. Dar aos jogadores uma imagem incompleta do mundo é essencial. Não para confundir, mas para seduzir.

Quando você apresenta três direções, precisa também deixar rastros. Um pedaço de mapa. Um diário encontrado. Um rumor no bar. Um sangue que leva a uma caverna. Os caminhos precisam parecer vivos, pulsando, mesmo antes do grupo seguir qualquer um deles.

Os caminhos devem reagir à escolha – e à ausência dela

Jamison vai além: “Prepare reações, não resultados.” O mestre não precisa prever o que vai acontecer. Mas precisa saber como o mundo reage a cada passo. Inclusive ao silêncio, à recusa, à hesitação.

Se o grupo não ajuda o vilarejo? Ele queima. Se ignora o culto? O culto cresce. RPG bom não recompensa escolhas. RPG bom transforma cada escolha em consequência.

Eu como mestre há 4 anos de The Witcher aprendi e aprendo sempre com esse cenário maravilhoso. Ele respira às escolhas do ‘mal menor’.

E isso nos leva ao ponto mais negligenciado da arte do mestre: o tempo.

Os caminhos têm relógios

Phil Vecchione pega emprestado de Apocalypse World a ideia de “factions with countdowns”. Cada facção, cada caminho, tem um relógio interno. Algo que vai acontecer – cedo ou tarde – a menos que alguém interfira.

Essa urgência silenciosa cria tensão. Um dos três caminhos pode ser ignorado, mas ele não desaparece. Ele cresce nas sombras. E um dia retorna. Modificado. Mais perigoso. Mais interessante.

Imagine:

O grupo decide não ir à fortaleza dos gnolls. Meses depois, um dos personagens é capturado. E ali, no fundo da cela, o líder gnoll reconhece seu rosto… e sorri.

Essa é a vingança do mundo vivo.

Caminhos e NPCs: a carne por trás dos caminhos

O que são caminhos, senão as artérias onde os NPCs correm?

Shea já havia apontado: uma boa aventura precisa de três locais e três NPCs relevantes. São eles que habitam os caminhos. Que os tornam reais. Que os complicam. Que os tornam inesquecíveis.

É diferente dizer:

“Há uma caverna ao norte.”

De dizer:

“Há uma caverna ao norte. O velho marinheiro Torvin jura que a filha desaparecida foi vista entrando lá, mas ninguém acredita nele.”

Agora temos um caminho. E temos um motivo. E temos um homem. E, mais importante: temos um olhar que nos encara quando ignoramos tudo isso.

Caminhos só funcionam quando há pessoas atrás deles. Pessoas que nos amam, nos odeiam, nos confundem. NPCs que não são ferramentas narrativas, mas vontades que colidem com as dos jogadores. Shea chama isso de “história guiada por personagens“. E é o que transforma uma trilha num teatro.

E se os jogadores quiserem um quarto caminho?

Essa é a pergunta errada.

A pergunta certa é: “O que o mundo faz com isso?”

Porque se eles quiserem um quarto caminho, ótimo. Que vão. Mas ele vai nascer com base nos fragmentos que você espalhou. Ou nos buracos que você deixou abertos. RPGs que funcionam são como um poema do Paulo Leminski: cada palavra é escolhida, mas o sentido… ah, o sentido se escapa.

E tudo bem.

Vai me ver com outros olhos ou com os olhos dos outros?

Paulo Leminski

O RPG é uma dança entre destino e livre-arbítrio

Três caminhos não são prisões. São convites. São faróis. São provocações. São linhas tênues num mar de possibilidades.

O mestre que sabe disso não cria ferrovias. Cria arquipélagos. Ilhas narrativas que os jogadores podem visitar, fugir, destruir ou ignorar. E cada ilha carrega um segredo, um dilema, uma tragédia à espera.

O mestre é o cartógrafo. Mas os jogadores… os jogadores são os navegadores bêbados que rasgam o mapa, cospem no vento e seguem mesmo assim.

E é isso que faz uma aventura começar de verdade.

Fantasmas que andam – a alma da história mora nos NPCs

Eles entram em cena como sombras. Um rosto envelhecido no fundo da taverna. Um nome sussurrado por um informante. Um olhar duro de um mercenário que cruza com os heróis no mercado. Estão lá, imóveis, aguardando que alguém pergunte algo. NPCs. Esses personagens não-jogadores são muito mais que figurantes. Eles são os fantasmas do mundo, e carregam sua alma.

Talvez o maior erro de mestres iniciantes – e até experientes – seja acreditar que o que move uma história são eventos. Não. RPGs são movidos por pessoas. E não apenas pelas que jogam dados.

NPCs são os músculos do mundo

No capítulo 8 de The Lazy Dungeon Master, Mike Shea é direto: “Os NPCs importantes não são apenas adereços. Eles são forças narrativas. São as correntes que arrastam os jogadores por mares que eles sequer sabiam que existiam”.

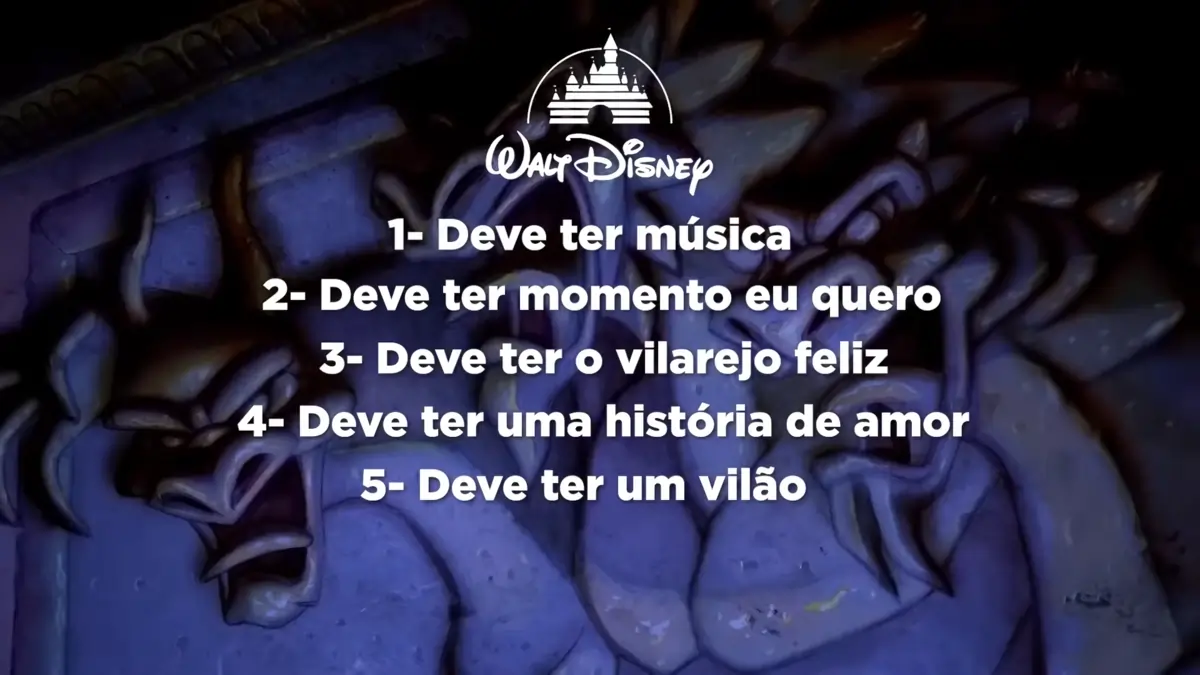

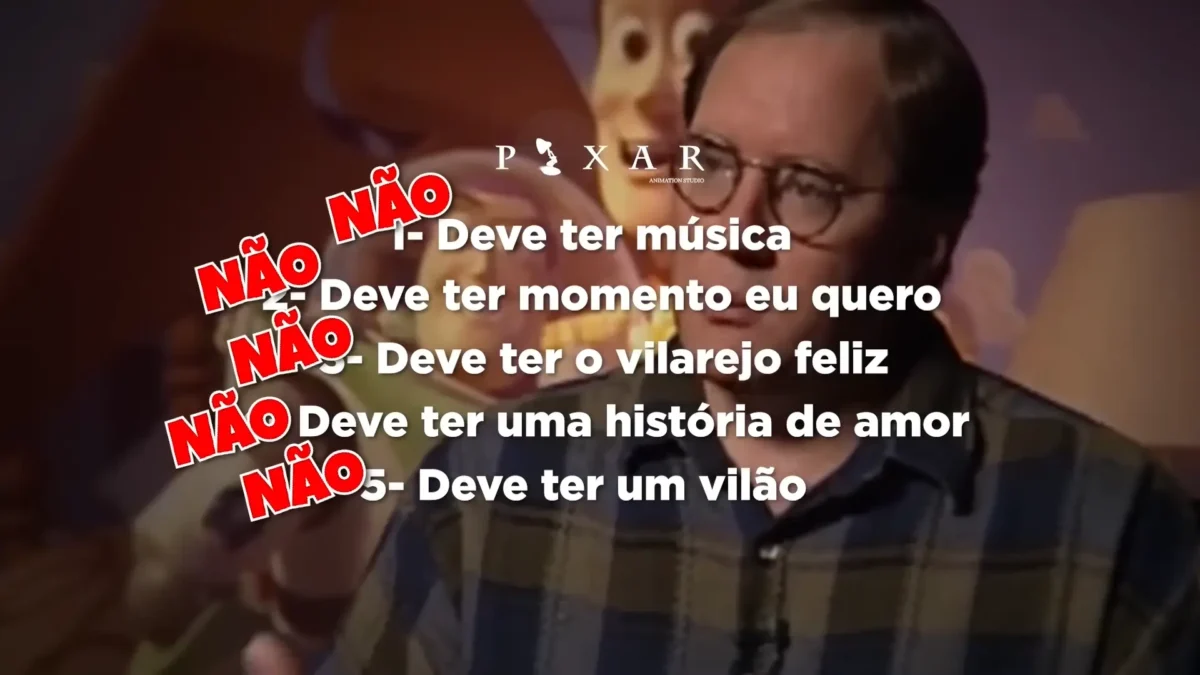

Shea propõe um modelo elegante: escolha três NPCs aliados e três antagonistas. Só isso. Não mais. Porque, como ele mesmo afirma, “limitação gera criatividade” — e há um vídeo perfeito do Jurandir Gouveia “sobre tudo o que a Pixar fez foi olhar o que a Disney estava fazendo e fazer completamente diferente. O que parece contra-intuitivo, afinal, o que a Disney estava fazendo tava dando sucesso (…), porém, o que a Pixar notou, ao criar o seu icônico filme Toy Story, é que eles não precisavam fazer igual.” Link do vídeo que vale a pena, deixo aqui.

E é aqui que entra a parte que ninguém quer encarar: limitar é o melhor presente que você pode dar pra sua própria criatividade. Enquanto muita gente está ocupada enchendo o mundo de NPCs genéricos e encontros que não dizem nada, quem entende o jogo corta, simplifica e, ironicamente, cria mais. Isso não é chute — é pesquisa pesada.

Patricia D. Stokes: No livro Creativity from Constraints: The Psychology of Breakthrough, Stokes joga a real: criatividade não nasce do vazio, mas das bordas bem desenhadas. Ela defende que limites intencionais — como trabalhar com poucos recursos ou regras rígidas — não travam o processo criativo, mas sim guiam e ampliam ele. Mais detalhes no artigo A Constraint-Based Model of the Creative/Innovative Process (PDF), pra quem prefere a versão científica sem rodeio.

Joydeep Bhattacharya: Esse aqui resolveu olhar o cérebro de quem resolve problema criativo — literalmente. Em estudos publicados no Journal of Cognitive Neuroscience, Bhattacharya mostrou que o cérebro funciona melhor com um bom obstáculo na frente: menos estímulo, mais atividade criativa. Em outras palavras, liberdade total é um convite à dispersão. O artigo técnico é difícil de acessar, mas o perfil dele está na Goldsmiths, University of London, com uma coletânea de pesquisas que dão suporte pra deixar o seu jogo mais esperto com menos.

Sendhil Mullainathan e Eldar Shafir: Em Scarcity: Why Having Too Little Means So Much, a dupla demonstra como a escassez — de tempo, dinheiro, recursos ou, no nosso caso, de NPCs — força o cérebro a priorizar e entregar soluções mais afiadas. Eles provam, com dados, que pensar com limite não é defeito: é vantagem competitiva.

A moral? Mais NPC não é mais profundidade — é só mais bagunça. Três aliados, três antagonistas. Nada além disso. O resto é barulho.

Cortar o excesso é só o primeiro passo. Uma ficha de NPC magra, com nome, objetivo e função narrativa, já limpa o campo. Mas não basta fazer pouco — é preciso fazer direito. Se a limitação gera criatividade, é exatamente essa economia que obriga o mestre a pensar o que realmente importa: o que esse NPC quer? O que ele vai fazer sem os jogadores? Porque se ele só existe pra reagir ao grupo, ele não é personagem — é figurante mal pago.

Mas esses seis fantasmas precisam ter vidas próprias. Motivação. Medo. Ódio. Sonhos. O bom NPC não está esperando os heróis – ele já está fazendo algo. Quando o grupo chega, ele interrompe o que fazia. Isso muda tudo.

Leia mais sobre esse princípio em The Lazy Dungeon Master, Capítulo 8: “Character-Driven Stories”, onde Shea detalha como os NPCs impulsionam o mundo como bolas de bilhar em colisão contínua.

O erro do NPC-exposição

Jamison, em Gamemastering, denuncia um padrão comum e catastrófico: NPCs criados para explicar o mundo. Eles não respiram. Eles informam. São wikipédias ambulantes. Enciclopédias com bigode. Isso não é narrativa. Isso é tortura.

Um bom NPC não fala: ele reage. Ele deseja. Ele tem planos. O mundo se revela nas entrelinhas das ações desses personagens. O ferreiro não precisa explicar a crise econômica do reino. Ele só precisa dizer: “Não tenho ferro hoje. A caravana não chegou. De novo.”

É na economia narrativa do personagem que a trama floresce.

Os três aliados

Shea propõe que mestres comecem com três personagens que podem, em algum momento, ajudar os heróis. Isso não significa que eles estarão disponíveis, ou que serão confiáveis. Significa que têm algo a oferecer – mesmo que cobrem um preço terrível depois.

No exemplo de Shea em Yellowtop, temos:

- Lavasque: diplomata revolucionário em exílio, um terrorista com causa. Ele não quer ajudar os heróis: ele quer usar os heróis.

- Lord Kanzlif: nobre deposto, carrega nas costas o peso de seu próprio fracasso. Sua ajuda vem com ressentimento.

- Davins: ex-mineiro. Sofrido. Duro. Um homem comum, o mais perigoso tipo de aliado, pois não teme mais nada.

Cada um desses NPCs pode ser um espelho. Um desafio moral. Um lembrete do que os heróis podem se tornar.

Quer tornar isso ainda mais interessante? Dê a cada um deles uma memória compartilhada com um dos personagens jogadores. Um erro do passado. Uma dívida. Uma traição. Isso cria não um NPC, mas um vínculo vivo.

Para um aprofundamento sobre esse tipo de construção relacional, recomendo a leitura de Campaign Creation Stew, de Phil Vecchione,, onde ele detalha como envolver os jogadores na criação dos habitantes da cidade.

Os três inimigos

Shea reforça: “Grandes histórias precisam de grandes vilões”. E grandes vilões não são maus por serem maus. São maus porque acham que estão certos. Os melhores vilões são aqueles que têm argumentos quase convincentes. Que poderiam ser heróis – se tivessem dado um passo diferente no passado.

No mesmo exemplo de Yellowtop:

- Theorn Whitescar é um nobre mercenário. Tirano. Elegante. Um vilão com classe. Com motivos. Com rancores antigos.

- Capitão Blackhand é brutal. Goblinoide. Um monstro? Talvez. Mas talvez apenas um general que entende que guerra é guerra.

- Father Moorland… esse é o mais perigoso. Um sacerdote gentil, afável. Adora crianças. Mas para sacrifício.

Quer complexidade real? Faça seus vilões conversarem com os jogadores. Faça-os oferecer alternativas. Mostre que eles também têm família. Mostre que são humanos. E depois, mostre o sangue que escorre da boca deles.

NPCs vilanescos são as ideias em forma de gente. Eles representam teses morais. Escolhas. São perguntas que o jogo faz, em voz alta.

Se quiser expandir sua criação de vilões, Shea tem um ótimo capítulo no Dungeon Master Tips chamado “Creating Villains with Depth” (ainda sem tradução para o português), onde ele apresenta um modelo de quatro perguntas para aprofundar motivações.

Promova e demita (ou se for R.R. Martin, mate) NPCs com leveza

Outro ensinamento de Shea, quase budista: NPCs são efêmeros. Eles entram e saem de cena como marionetes fugindo das cordinhas. O mestre deve estar sempre pronto para promover um NPC secundário a principal… e para matar um protagonista se a história exigir.

Alexander vai na mesma linha, ao afirmar que o RPG é um constante ajuste entre intenção e interrupção. NPCs são ferramentas de disrupção narrativa. Um bardo falastrão pode se tornar peça-chave. Um vilão lendário pode morrer de forma anticlimática. E tudo bem.

O segredo está em ouvir a mesa. NPCs carismáticos tendem a sobreviver – e até florescer. NPCs esquecidos devem sumir.

Faça da relação a narrativa

Jamison diz: “As histórias surgem naturalmente quando os personagens têm vínculos”. Isso vale para os jogadores entre si, mas especialmente para os laços com os NPCs. Um jogo em que os heróis não têm ninguém a quem amar – ou odiar – é um jogo sem carne.

Crie uma cidade. E dentro dela, crie:

- Um taberneiro que viu o personagem nascer.

- Uma cartomante que disse ao bárbaro que ele morreria em uma torre de vidro.

- Um velho rival da guerra que se aposentou como pescador.

Agora, o jogo respira. Agora, cada esquina é uma lembrança. E cada combate, uma escolha.

NPCs são âncoras existenciais

Alexander defende, nos ensaios sobre pacing e framing, que a narrativa precisa de “cenas que comecem com propósito e terminem com transformação”. Os NPCs são o início e o fim dessas cenas. São eles que lançam as perguntas e que absorvem as consequências.

Um NPC pode morrer numa emboscada e isso mudar a trajetória moral do grupo. Pode trair os jogadores. Pode salvar um deles e morrer no processo. E, em cada uma dessas ações, a história se transforma.

Por isso, construa cada NPC como se fosse um personagem-jogador que só aparece de vez em quando. E então observe como ele se molda pela interação.

Crie o tecido. E deixe-o se rasgar.

NPCs não devem estar isolados. Eles formam teias de relações. São primos. Ex-sócios. Inimigos jurados. Amantes secretos. Isso permite que cada ação dos jogadores reverbere pelo mundo. Lembre de Skyrim, The Withcer, Baldur’s Gate 3!

Como Vecchione faz em sua campanha Underground, cada grupo, cada facção, cada NPC tem sua posição no tabuleiro. Mexer em um, muda o outro.

Quer ver a magia do RPG acontecer? Deixe que um NPC vilão salve a vida de um dos jogadores. Sem explicação. Sem recompensa. Apenas salve. Depois, desapareça.

A pergunta “por quê?” vai assombrar a mesa por semanas. E aí você entenderá o que significa dizer que a alma da história mora nos NPCs.

O palco é deles – como o mestre de jogo prepara a cena e depois sai de cena

Quem narra precisa saber calar. O mestre, quando bom, não é o maestro de uma sinfonia — é o regente que para a música no momento certo e deixa que o improviso do saxofonista tome conta. No RPG, mais do que em qualquer arte narrativa, quem manda não é quem criou o mundo. É quem pisa nele com os pés sujos e ficha na mão.

O erro mais comum? Pensar que o mestre tem que estar sempre no centro. Que ele precisa falar mais, fazer mais, saber mais. Quando, na verdade, o mestre de verdade é aquele que desaparece no meio da cena.

O papel invisível do mestre

Se você perguntar a Justin Alexander, ele vai dizer que a essência do RPG está na “conversa de escolhas significativas”. Não é sobre descrever o pôr-do-sol em três parágrafos. É sobre deixar os jogadores decidirem se vão dormir embaixo dele ou se vão usar a luz para investigar um rastro de sangue na mata.

Leandro Karnal, numa entrevista no Flow, disse que ‘É muito doloroso ser professor ou ser pai porque o projeto é criar para se tornar inútil. Seu projeto será vitorioso quando você se tornar inútil”.

A função do mestre é preparar o mundo até o ponto onde ele começa a respirar sozinho. Até onde ele se move mesmo sem os jogadores olharem. Isso exige menos fala e mais escuta.

E é aqui que entra o conceito de pacing.

Pacing: a arte de cortar o supérfluo e iluminar o essencial

Pacing é ritmo. Mas não é velocidade. É densidade. É o espaço entre uma escolha e outra. Alexander define empty time como o intervalo entre duas decisões relevantes. Esse tempo precisa ser cortado, comprimido, ignorado. O mestre precisa saber pular as partes chatas — mas não as partes lentas.

Porque uma cena lenta pode ser rica. Uma conversa em uma sacada pode mudar a história. Um silêncio entre dois personagens pode quebrar uma aliança. Já descrever como os heróis cruzam três ruas e esperam o semáforo medieval abrir? Isso é lixo narrativo.

No artigo The Art of Pacing – Part 1: The Conversation of Meaningful Choices, Alexander escreve:

“Você quer pular os trechos onde nada acontece, mas precisa ter cuidado para não pular também as decisões escondidas dentro deles.”

É por isso que um bom mestre corta como um cineasta, não como um censor. Ele decide onde a câmera começa e onde ela termina — mas nunca decide o que o personagem vai fazer dentro do quadro.

Preparar a cena é preparar o vazio

Brian Jamison, em Gamemastering, é mais radical. Ele afirma que o mestre que faz um “plot” não está mestrando — está escrevendo um livro. Para ele, a única lei real do RPG é: “quanto mais o mestre planeja, menos os jogadores seguem o plano”.

A cena perfeita, então, não tem roteiro. Tem estrutura. Tem contexto. Tem personagens. Tem conflito. Mas não tem conclusão. Isso cabe aos jogadores.

Como fazer isso?

1. Enquadre a cena com uma pergunta

Alexander diz que toda cena precisa de um bang — um momento que exige reação. A entrada da cena deve sempre conter um gatilho narrativo. Um impacto. Um desequilíbrio.

“Você entra na sala e vê o general, morto, sobre a mesa, com um bilhete grampeado no peito.”

“Durante a festa de boas-vindas, alguém atira no teto e grita: ‘Ninguém sai daqui até eu dizer quem é o traidor!’”

Esse é o bang. Agora, a cena está viva.

Mas veja bem: o mestre não deve saber quem é o traidor. Não deve ter escrito o bilhete. Ele deve ter preparado o clima. O contexto. As relações entre os personagens. O resto é improvisação. Improvisação informada, não aleatória.

Essa técnica é explorada em profundidade nos artigos de Alexander sobre scene framing (Part 2: Scene Framing) e também em sistemas como Apocalypse World, que tratam da ideia de “fronts” e “countdowns” — forças que se movem sozinhas enquanto o mestre apenas observa.

2. Prepare com objetivos e possibilidades, nunca com certezas

Em The Lazy Dungeon Master, Shea defende a criação de “cenas abertas”. Ele recomenda o uso do sistema dos três caminhos e dos três NPCs. Isso já discutimos. Mas agora, Shea propõe algo a mais: você deve saber o que está acontecendo fora da vista dos jogadores.

O vilão está se movendo. A cidade está em crise. O relógio está contando. Tudo isso existe INDEPENDENTE da presença dos heróis. O mestre não conduz o mundo — ele testemunha as colisões. Meus jogadores de The Witcher já presenciaram isso.

Para ver isso em prática, leia o Capítulo 7 (The Three Paths) e 8 (Character-Driven Stories) de The Lazy Dungeon Master, onde Shea ensina como definir ações dos NPCs, consequências autônomas e criar “zonas de impacto”.

3. Saia da frente

Como dito antes, o mestre precisa desaparecer. Essa é a parte mais difícil. É contraintuitiva. Mas é essencial. O RPG não é sobre você. É sobre eles.

Vecchione, em Campaign Creation Stew, defende a criação de “estrutura colaborativa”. A cidade, os grupos, os conflitos — tudo pode ser criado com os jogadores. E quanto mais eles participam da construção, mais se apropriam da narrativa.

Isso significa que o mestre precisa abrir mão do palco. Dar espaço. Jogar contra o próprio ego.

Mas atenção: desaparecer não significa se omitir. Significa dar o primeiro passo e sair do caminho. O mestre ainda precisa julgar as ações, interpretar as consequências, dar vida aos NPCs. Mas sempre ao redor, nunca à frente.

O palco como espelho

Uma boa cena é um espelho. Ela reflete os personagens. Suas falhas. Seus desejos. Suas histórias. Uma cena bem montada não mostra o mundo — mostra quem os personagens estão se tornando.

É por isso que o mestre deve sempre perguntar: “O que essa cena diz sobre o grupo?” E se a resposta for “nada”, descarte. Corte. Pule. Redirecione.

Alexander propõe o uso de três tipos de tempo narrativo:

- Slow time: quando decisões táticas são importantes. Combate. Perseguições.

- Now time: quando a interação narrativa acontece em tempo real. Conversas. Negociações.

- Abstract time: para pular momentos irrelevantes. Dias de viagem. Tarefas repetitivas.

O mestre precisa dominar essas ferramentas como um diretor de teatro domina os holofotes.

Um estudo de caso: cena viva vs cena morta

Cena morta:

O grupo entra na sala do trono. O rei está lá. Ele os cumprimenta e explica a situação política do reino. Fala por 10 minutos. Entrega uma missão.

Cena viva:

O grupo entra na sala do trono. O rei está lá. Mas antes que diga qualquer coisa, a porta explode. Um servo sangrando entra. “O príncipe… ele… ele matou o embaixador… e fugiu com o mapa.”

Agora, os jogadores precisam reagir. Pensar. Agir. Decidir. O mestre? Ele se cala.

Os jogadores como diretores da própria tragédia

No fim das contas, RPGs não são jogos sobre heróis matando monstros. São tragédias gregas disfarçadas de campanhas medievais – ou não. E o mestre é o Corifeu. Aquele que anuncia o que está por vir, mas não interfere no destino.

Shea conclui que, ao final de cada sessão, devemos revisar os NPCs. Ver o que fizeram. Para onde foram. O que mudou. Isso é administrar a cena: acompanhar as reverberações do que os jogadores criaram.

É aqui que mora o verdadeiro poder do mestre: na persistência do mundo quando ninguém está olhando.

Referências Bibliográficas

ALEXANDER, Justin. The Art of Pacing – Part 1: The Conversation of Meaningful Choices. The Alexandrian, 2013. Disponível em: https://thealexandrian.net/wordpress/31509/roleplaying-games/the-art-of-pacing. Acesso em: 10 maio. 2021.

ALEXANDER, Justin. The Art of Pacing – Part 2: Scene Framing. The Alexandrian, 2013. Disponível em: https://thealexandrian.net/wordpress/31528/roleplaying-games/the-art-of-pacing-part-2-scene-framing. Acesso em: 10 maio. 2021.

ALEXANDER, Justin. The Art of Pacing – Part 3: Filling the Frame. The Alexandrian, 2013. Disponível em: https://thealexandrian.net/wordpress/31528/roleplaying-games/the-art-of-pacing-part-3-filling-the-frame. Acesso em: 10 maio. 2021.

ALEXANDER, Justin. The Art of Pacing – Part 4: Closing the Frame. The Alexandrian, 2013. Disponível em: https://thealexandrian.net/wordpress/31533/roleplaying-games/the-art-of-pacing-part-4-closing-the-frame. Acesso em: 10 maio. 2021.

ALEXANDER, Justin. The Art of Pacing – Part 5: Advanced Techniques. The Alexandrian, 2013. Disponível em: https://thealexandrian.net/wordpress/33791/roleplaying-games/the-art-of-pacing-part-5-advanced-techniques. Acesso em: 10 maio. 2021.

ALEXANDER, Justin. The Art of Pacing – Part 6: More Advanced Techniques. The Alexandrian, 2013. Disponível em: https://thealexandrian.net/wordpress/33796/roleplaying-games/the-art-of-pacing-part-6-more-advanced-techniques. Acesso em: 10 maio. 2021.

JAMISON, Brian. Gamemastering. 1. ed. Estados Unidos: Lulu Press, 2005. Capítulo 1 e Capítulo 3.

SHEA, Michael E. The Lazy Dungeon Master. 1. ed. Sly Flourish, 2012. Capítulos 6, 7 e 8.

SHEA, Michael E. Dungeon Master Tips. Sly Flourish, 2010. Capítulo “Creating Villains with Depth”.

VECCHIONE, Phil. Campaign Creation Stew. Gnome Stew, 2013. Disponível em: https://gnomestew.com/campaign-creation-stew/. Acesso em: 22 abr. 2025.

O post Como Começar Sua Campanha de RPG com Impacto Real foi escrito pelo Artifício RPG, especialista em conteúdo de RPG em Português!

——————-

Artifício RPG. lançou um novo conteúdo!

Muito antes do combate e da missão, há um instante sagrado: o silêncio entre mestre e jogadores. Esse é o verdadeiro início.

O post Como Começar Sua Campanha de RPG com Impacto Real foi escrito pelo Artifício RPG, especialista em conteúdo de RPG em Português!

——————-

Post Original em: Read More

Compartilhe conhecimento:

Charles Corrêa, também conhecido pelas alcunhas “Overmix” ou “Nandivh”, é um apaixonado por RPG e desenvolvimento web. Residente em Porto Alegre/RS, estuda programação desde 2001 e trabalha na área desde 2010.

No mundo do RPG, iniciou sua jornada como jogador em 2014 e, desde 2018, dedica-se a mestrar campanhas envolventes e desafiadoras, especialmente dentro dos gêneros de horror e dark fantasy.

Com experiência em sistemas como D&D 5e, Pathfinder, Cthulhu Dark, Vaesen e, mais recentemente, Savage Worlds, Charles também nutre uma curiosidade especial por Rastros de Cthulhu.

Conhecido entre seus jogadores como um mestre sádico, ele adora desafiar até mesmo os mais experientes combeiros, criando missões e encontros que exigem estratégia e criatividade. Inicialmente utilizando o Roll20 como plataforma, atualmente conduz suas campanhas no Foundry VTT, sempre buscando formas de melhorar a experiência de seus jogadores, aplicando seus conhecimentos em programação para aprimorar a jogabilidade e imersão.